СОДЕРЖАНИЕ

ЗАМЕТКИ О РУССКИХ МЕМУАРАХ 1800–1825 ГОДОВ

ЛЕОНТИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ БЕННИГСЕН (10.11.1745 – 2.V.1826)

Записки

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ САБЛУКОВ (1.1.1776 – 20.IV.1848)

Записки

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ МУРАВЬЕВ (14.VII.1794 – 18.X.1866)

Записки

ФЕДОР ИВАНОВИЧ КОРБЕЛЕЦКИЙ (1775 или 1776 – 21.Х.1837)

ФРАНЦУЗЫ В МОСКВЕ

ЕВГРАФ ФЕДОТОВИЧ КОМАРОВСКИЙ (18.XI.1769 – 18.X.1843)

Записки

ЕГОР ФЕДОРОВИЧ ФОН БРАДКЕ (16.V.1796 – 3.1V.1861)

Автобиографические записки

ИППОЛИТ НИКОЛА ЖЮСТ ОЖЕ (25.V.1796 или 1797 – 5.1.1881)

Из записок

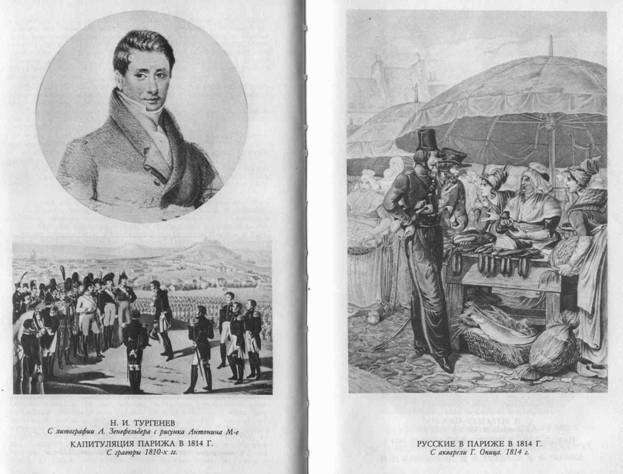

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ТУРГЕНЕВ (1789–1871)

РОССИЯ И РУССКИЕ

СОФЬЯ ВАСИЛЬЕВНА СКАЛОН (1797–1887)

Воспоминания

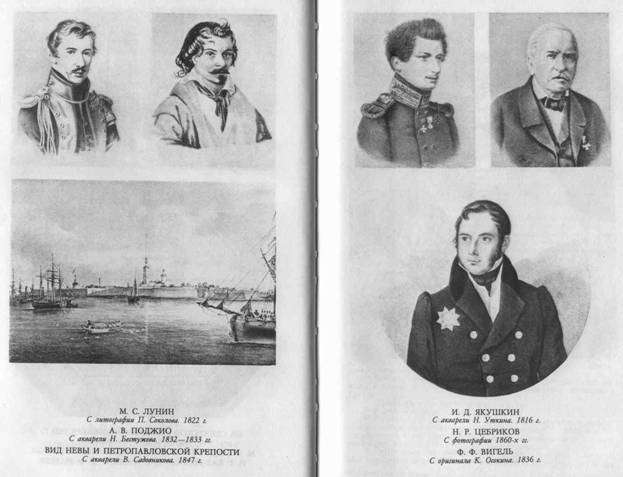

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ ПОДЖИО (1798–1873)

Записки

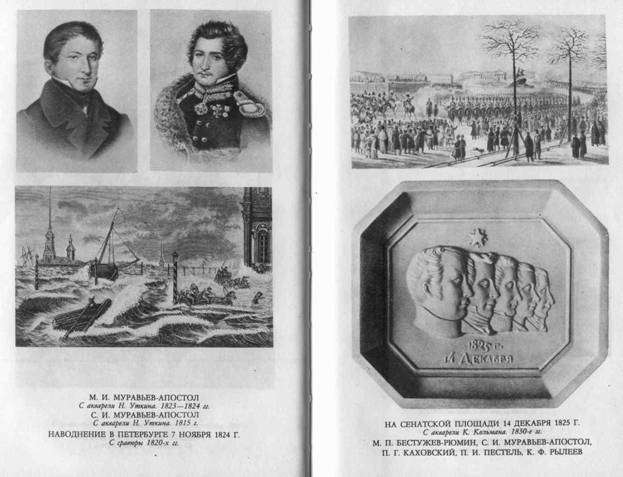

ИВАН ДМИТРИЕВИЧ ЯКУШКИН (1793–1837)

Четырнадцатое декабря

НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ ЦЕБРИКОВ (1800–1862)

Воспоминания о Кронверкской куртине (Из записок декабриста)

ФИЛИПП ФИЛИППОВИЧ ВИГЕЛЬ (1786–1856)

Записки

ПЕТР АНДРЕЕВИЧ ВЯЗЕМСКИЙ (1792–1878)

Записные книжки

Московское семейство старого быта

Воспоминания о 1812 годе

Примечания

Указатель имен

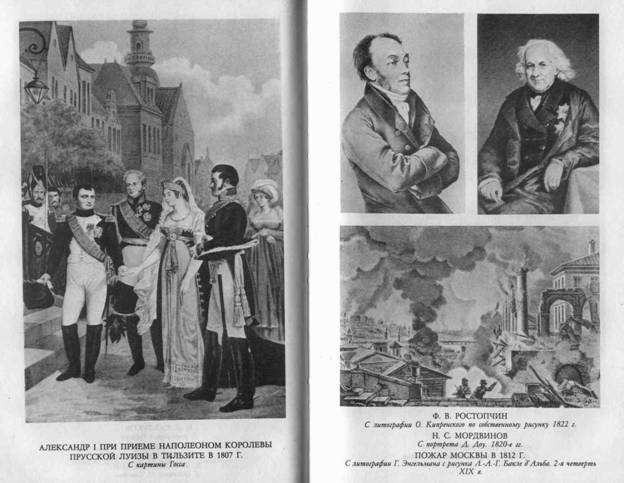

Иллюстрации

ЗАМЕТКИ О РУССКИХ МЕМУАРАХ 1800–1825 ГОДОВ

Державин

Смерть Екатерины II внезапно и резко оборвала неспешное течение XVIII столетия и, словно смешав карты в большой исторической игре, перевернула все с ног на голову. Давно установленный, привычный и потому казавшийся незыблемым порядок вещей остался отрадным воспоминанием о екатерининской эпохе.

С воцарением «сумасшедшей памяти императора Павла»1 все изменилось. Социальную и психологическую иерархию в период своего непродолжительного царствования сам Павел определил известной фразой: «В России велик только тот, с кем я говорю, и только пока я с ним говорю». В соответствии с этим определением пленный турок, брадобрей Павла Кутайсов был возведен в графское достоинство, а «старинные князья и Рюриковой крови» (слова Пушкина), напротив того, лишались титулов, состояний и по распоряжению императора отправлялись в ссылку. Промедлений Павел не терпел. Гарантий сохранить честь, имя, состояние не было. Все трепетало.

«Павел,– писал В. О. Ключевский,– принес с собой на престол не обдуманную программу, не знание дел и людей, а только обильный запас горьких чувств. Его политика вытекала не столько из сознания несправедливости и негодности существующего порядка, сколько из антипатии к матери и раздражения против ее сотрудников… <…> Это участие чувства, нервов в деятельности императора сообщало последней не столько политический, сколько патологический характер: в ней больше минутных инстинктивных порывов, чем сознательных идей и обдуманных стремлений»2.

Мемуаристы на редкость единодушны в изображении и оценке Павловой эпохи. В сознании современников она запечатлелась ощущением тяжкого гнета, безысходного мрака, обреченности. Н. М. Карамзин, указывая на сходство Павла с Иваном Грозным, писал о тирании: «Снесем его как бурю, землетрясение, язву – феномены страшные, но редкие: ибо мы в течение девяти веков имели только двух тиранов»3. Он же точно заметил, что Павел лишил награду прелести, а наказание – стыда, ибо и то и другое определялось минутной прихотью и произволом.

С первых же часов своего правления Павел проявил себя как антипод Екатерины. Поэтому в стремлении дворянской верхушки во

1 Д а в ы д о в Д. Сочинения.– М., 1962, с. 471.

2 Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. V.–М., 1921, с.155, 157.

3 Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России.– СПб., 1914, с. 45.

[5]

что бы то ни стало убрать Павла сказались не только личные интересы и пристрастия, но и не всегда осознанная надежда вернуть прошлое, обеспечивающее относительную надежность и прочность земного существования. Понимание этого продиктовало Александру первые слова, сказанные им после роковой ночи 11 марта 1801 г.: «Все будет, как при бабушке».

Анекдоты Павлова времени в более сжатой форме, чем записки современников, отражают основные черты эпохи – зыбкость почвы под ногами людей, головокружительную смену взлетов и падений. Понятно, что такое выражение недовольства, облеченное в юмористическую или ироническую форму, нимало не походит на достоверные рассказы мемуаристов. В них, нарочито подчеркнутая, иногда гротескная непредсказуемость поведения Павла забавна, в записках современников – фатальна.

Заметим, что вымышленные рассказы о Павле очень близки к реальности. В обычном анекдоте действует элемент неожиданности, заключенной в резком столкновении бытового начала с началом гротескным. «Соль» анекдотов о Павле – в самой непредсказуемости его характера.

Однажды во время смотра гатчинский офицер Каннабих помчался выполнять какое-то поручение Павла. Он скакал так быстро, что с него слетела шляпа. «Каннабих, Каннабих,– закричал ему вслед император,– шляпу потерял!» «Но голова тут, ваше величество»,– отвечал Каннабих, продолжая скакать. «Дать ему 1000 душ»,– сказал император, довольный этим ответом»1.

Другой анекдот. Как-то Павел заметил на часах у Адмиралтейства пьяного офицера и приказал его арестовать. Пьяный офицер заметил: «Прежде чем арестовать, вы должны сменить меня, ваше величество!» Павел велел произвести офицера в следующий чин, сказав: «Он, пьяный, лучше нас, трезвых, свое дело знает»2.

Пушкин рассказал анекдот, еще более похожий на правду: «Однажды царь спросил <шута>, что родится от булочника? – Булки, мука, крендели, сухари и пр.,– отвечал дурак.– А что родится от гр. Кутайсова? – Бритвы, мыло, ремни и проч.– А что родится от меня? Милости, щедроты, чины, ленты, законы и проч. Государю это очень полюбилось. Он вышел из кабинета и сказал окружающим его придворным: Воздух двора заразителен, вообразите: уж и дурак мне льстит. Скажи, дурак, что от меня родится? – От тебя, государь,– отвечал, рассердившись, дурак,– родятся бестолковые указы, кнуты, Сибирь и проч.– Государь вспыхнул и, полагая, что дурак был подучен на таковую дерзость, хотел знать непременно – кем. Иван Степанович именовал всех умерших вельмож, ему знакомых. Его схватили, посадили в кибитку и повезли в Сибирь. Воротили его уже в Рыбинске»3.

Другие случаи Павловой непредсказуемости имели менее благоприятный исход, к тому же вымысел, как известно, почти всегда беднее реальности. Реальность же была такова, что, отправляясь на парады, столь любимые этим императором, офицеры брали с собою деньги на тот случай, если их прямо с парада отправят в Сибирь. Такое бывало нередко. Жена, ложась спать, привязывала свою руку к руке мужа, чтобы он не исчез во время ночного ареста (В.О. Ключевский).

1 Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. V, с. 158.

2 «Русская старина», 1871, № 4, с. 415.

3 Пушкин А. С. Поли. собр. соч. Т. 1–17.–М.-Л., 1937–1959, т. 11, с. 191.

[6]

«Время это было самое ужасное. Государь был на многих в подозрении. <…> Ежедневный ужас. <…> Сердце болело, слушая шепоты, и рад бы не знать того, что рассказывают»1.

Охотно и подробно рассказывая о царствовании императора Павла, мемуаристы мало и скупо писали о цареубийстве. Это понятно, ибо самая идея цареубийства подрывала основы монархического строя. Среди большого по тем временам количества участников дворцового переворота записки об этом событии оставили только двое – Л. Л. Беннигсен и К. М. Полторацкий. Все остальное, составившее том «Цареубийство 11 марта 1801 года» (СПб., 1907 и 1908) и оставшееся за его пределами, написано по рассказам очевидцев, по слухам и т. п.

О цареубийстве писать боялись. В отличие от Екатерины II, щедро наградившей убийц Петра III, ее внук Александр не только не жаловал тех, кто фактически возвел его на престол, но постарался как можно скорее убрать их с глаз долой, чтобы не напоминали о кровавом деле. Отцеубийства он стыдился и причастность свою к нему скрывал, кажется, даже от самого себя.

Участники переворота вспоминали и рассказывали о нем втихомолку. Члены же семьи Павла I, начиная с его вдовы, Марии Федоровны, бдительно и зорко следили за тем, чтобы информация не просочилась. По заданию правительства действовали люди опытные и искушенные: они вымогали, похищали и покупали документы об убийстве Павла у живых участников заговора и изымали их у тех, кто умер. «Наше правительство следит за всеми, кто пишет записки. <…> Мне известно, что все бумаги после смерти князя Платона Александровича Зубова были по поручению императора Александра взяты посланными для этого генерал-адъютантом Николаем Михайловичем Бороздиным и Павлом Петровичем Сухтеленом…»2.

Даже тогда, когда в печати стали появляться декабристские материалы, на документах об убийстве Павла все еще лежал запрет. Первые публикации об этом появились за границей, русским же читателям они стали доступны значительно позднее. «Цареубийство все равно не может быть официально признано, о нем и не вспоминают в подцензурной прессе до 1905 г.»3.

Записки Л. Л. Беннигсена и Н. А. Саблукова – в отношении позиции мемуаристов к цареубийству – полярны. Беннигсен – сторонник решительных действий, Саблуков – противник их. Они совершенно различны и в другом плане: записки Беннигсена – документ сугубо исторический, воспоминания Саблукова в равной мере принадлежат литературе и истории. Написанные в форме письма к приятелю (А. Б. фон-Фоку), записки Беннигсена строго деловиты. В отличие от главы заговора графа Палена Беннигсен не считает, что «совершил величайший подвиг гражданского мужества и заслужил признательность своих граждан»4. Беннигсен даже несколько умаляет свою роль в деле, «тушуется», сохраняя при этом твердое внутреннее убеждение в необходимости содеянного.

Саблуков, напротив, стремится показать безнравственность и беззаконность убийства. Однако врожденное чувство справедливо-

1 Мертваго Д. Б. Автобиографические записки. 1760–1824.– М., 1867, с. 118.

2 Волконский С. Г. Записки – СПб., 1901, с. 142.

3 Эйдельман Н. Я. Грань веков.–М., 1982, с. 144.

4 Лобанов-Ростовский А. Б. Примечание к записке Коцебу,– Цареубийство 11 марта 1801 г.–СПб., 1908, с. 373.

[7]

сти, сила воображения и литературное дарование Саблукова, помимо (или даже против) его воли, вступают в противоречие с его нравственной позицией, утверждающей принцип «не убий». Саблуков пишет о Павле со всей возможной для него объективностью и, отчасти симпатизируя ему, хочет показать в нем добрые начала. Однако атмосфера Павлова времени, которую живо воссоздает мемуарист, невольно подготавливает читателя к мысли о неизбежности, необходимости и неотвратимости цареубийства.

Насыщенность первой четверти XIX столетия событиями крупного исторического масштаба отчасти обусловила характер мемуаров, посвященных этой эпохе. Читатель, без сомнения, обратит внимание на «событийность» записок, помещенных в этой книге. Катаклизмы эпохи – убийство Павла I, Отечественная война 1812 г. и восстание декабристов – заслоняют личность мемуаристов. Но и сами они отчетливо сознают свою «малость» в соотношении с этими событиями. Почти каждым из них собственная биография осмыслена как биография поколения, частная судьба – как судьба общая.

Даже рассказывая о себе, мемуаристы сознательно не создают «биографии души». Как и у мемуаристов XVIII в., их записки носят по преимуществу хроникальный характер. Более других приближаются к изображению внутренней жизни Н. Н. Муравьев и Е. Ф. фон-Брадке. В этом отношении записки Муравьева уже «почти литература». Он не скрывает от читателя влияния на формирование его личности прочитанного в юности Руссо (об этом влиянии пишут и многие другие мемуаристы), хотя попытки самоанализа у Муравьева еще очень робки, незначительны в литературном отношении. Например, говоря о своем чувстве к Н. Н. Мордвиновой, он не исследует психологию этого чувства, которое поэтому и остается не более чем фактом его собственной биографии.

Так же далек от изображения душевных движений Ф. Ф. Вигель, великий мастер литературного портрета, но портрета внешнего, почти не затрагивающего психологических тайн души. Вигель пишет хронику своего времени; он наблюдает и с большой степенью субъективности, подчас со злостью и сарказмом фиксирует то, что проходит перед его глазами. Он сам почти всегда за кулисами событий: «О себе буду говорить мало,– предваряет он свое повествование. Не имея великой славы Жан-Жака Руссо, не имею и прав на бесстыдство его. В описываемом я буду ничто: я буду только рама или, лучше сказать, маляр, вставляющий в нее попеременно картины и портреты»1.

Личное и общественное начала еще так тесно сплетены в представлении мемуаристов первой четверти XIX в., что даже душевный и умственный опыт они подчас извлекают не из перипетий своей внутренней жизни, но из опыта государственной службы. Брадке писал: «Тут пришлось мне, вопреки юношеским мечтаниям, узнать на опыте, что в государственной жизни форма и буква суть вещи неизбежные, без коих, особливо в большом кругу управления, нет устойчивости; что, правда, буква может быть помехою добру, но, при несовершенстве всех человеческих отношений, обходя ее, подвергаешься произвести еще более тяжкие недоразумения; но, что в то же время, предоставляя букве столь значительное влияние, никог-

1 Вигель Ф. Ф. Воспоминания, т. 1.– М., 1866, с. 3.

[8]

да не следует забывать, что она в сущности есть только служительница духа, помогающая охранять требования оного в испорченности человеческих отношений, блюсти должные границы внешности, легко переступаемые при господствующем недостатке в духовном образовании, и что если не держаться строго этого соотношения, то дух утратит подобающее ему значение, разрушится весь государственный и общественный строй, и как надгробная ему надпись, останется одна мертвая буква»1. Диалектика Брадке пока еще очень далека от «диалектики души».

Все это вовсе не означает, что мемуаристы первой четверти XIX столетия не писали о себе. Писали, и даже очень: и о себе, и о быте, и о друзьях – обо всем, что составляет человеческую жизнь. Но во всех этих мемуарах явственно ощутима разница между масштабом исторического события и масштабом любой, даже самой выдающейся человеческой личности. Каждый чувствует соотношение этого масштаба по-своему. Беннигсен, Саблуков, Корбелецкий, отчасти фон-Брадке пишут о себе чрезвычайно мало, оставаясь в тени событий. У А. В. Поджио, И. Д. Якушкина, Н. Р. Цебрикова человек вообще остается один на один с Историей, которая целиком заполняет его внутренний мир. Сформированный Историей, он творит ее и подчиняется ее суровым законам. Семейное начало почти совсем уходит из мемуаров; только С. В. Скалой и П. А. Вяземский в «Московском семействе старого быта» соединяют семейное с эпохальным.

Острая заинтересованность в происходящем, пристрастное отношение к пережитым событиям, к современникам сообщают мемуарам первой четверти XIX в. необычайную живость в передаче впечатлений. Из «дали времен» мемуаристы ведут нескончаемый и все еще интересный нам спор о Барклае-де-Толли и Багратионе, о неизбежности поражений, о способах достижения победы, о стратегических просчетах и, наконец, просто о добре и зле, о милосердии и «милости к павшим». Мемуары этого времени – это История, заново совершающаяся на наших глазах. Вместе с тем они почти утрачивают эпическое начало, в значительной мере свойственное запискам XVIII столетия.

Человек начала XIX в. остро осознает непреходящее значение своей эпохи. Более всего это относится к войне 1812 г. и восстанию декабристов.

Пушкин

Война 1812 г. вызвала небывалый подъем патриотических чувств. Их отголоски прокатились потом гулом выстрелов на Сенатской площади. Чувством патриотизма пронизаны все воспоминания об этой эпохе – даже написанные иностранцами, состоящими в русской

1 Брадке Е. Ф. Автобиографические записки.– «Русский архив», 1875, № 1, с. 23.

[9]

службе. «Война 1812 г. пробудила народ русский к жизни и составляет важный период в его политическом существовании,– писал И. Д. Якушкин.– Все распоряжения и усилия правительства были бы недостаточны, чтобы изгнать вторгшихся в Россию галлов <…>, если бы народ по-прежнему остался в оцепенении. Мне теперь еще помнятся слова шедшего около меня солдата: «Ну, слава богу, вся Россия в поход пошла!» В рядах даже между солдатами не было уже бессмысленных орудий; каждый чувствовал, что он призван содействовать в великом деле»1.

Сознание «великого дела», опасение утратить остроту переживания, точность в передаче фактов побуждали многих мемуаристов взяться за перо почти тотчас же по окончании войны. Среди прочих брались за перо люди, прежде не помышлявшие о писательстве.

Мемуары словно «омолодились»: их авторы не седобородые старцы, вышедшие в отставку или оставшиеся не у дел, а юноши, ушедшие на войну подростками, возмужавшие в пороховом дыму. Те, о ком с таким восхищением писала юная Марина Цветаева:

Авторами мемуаров нередко становились люди в расцвете сил, с цепкой памятью, сильными, еще не изжитыми чувствами, полные воли к действию,– люди, едва ли не впервые осознавшие себя гражданами своего отечества. Для него и во имя его они и писали свои записки, чтобы сохранить для потомков, донести до них правду об этой небывалой войне, об этих новых, тоже небывалых чувствах: «Не было пощады для врагов, ознаменовавших всякими неистовствами нашествие свое в нашем отечестве, где ни молодость, ни красота, ни знание – ничего не было ими уважено»2,– писал Н. М. Муравьев. Об этом же вспоминал Н. И. Тургенев: «Завоеватель не нашел в России ни изменников, ни даже льстецов. Выискался только один несчастный епископ, согласившийся упоминать в ектеньи имя Наполеона. <…> На русской территории Наполеон встречал только врагов…» (с. 264).

Глубинная основа самых разных записок о 1812 годе – это проникающее всех, от солдата до фельдмаршала, чувство горячей любви к отечеству. Иногда это чувство проявляется в страстных филиппиках, но гораздо чаще – в намеренно натуралистическом изобра-

1 Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина.–М.– 1951, с. 7.

2Муравьев Н. Н. Записки.–«Русский архив», 1885, т. 3, № 11, с. 379.

[10]

жении того неискупимого зла, которое несли с собой завоеватели, оскорбляя национальные святыни и человеческое достоинство. Не только эти действия, но и рассказы о них должны пробудить в слушателе, читателе ответное чувство мщения. Поэтому возмездие всегда справедливо, всегда оправдано мемуаристами. «Рассказывали,– писал Н. Н. Муравьев,– что Фигнер застал однажды в церкви французов, загнавших в нее из окрестных селений баб и девок. <…> Все эти французы погибли на месте преступления, ибо Фигнер не велел ни одного из них миловать»1.

Ненависть к французам была всеобщей, но рассказы о проявлениях ее были различны: существовала некая иерархия, на нижней ступени которой были военные действия, будни войны, верхняя же ступень находилась на уровне дипломатическом. Все соотнесенное с этим уровнем было значительно утонченнее, изящнее, изысканнее и литературнее. На нижней ступени этой иерархии – сугубо документальный материал, на верхней – освещенный игрой ума и фантазии. Тем более интересно, что и то и другое отражает одинаковые по сути чувства к врагу. Рассказывали, например, что на вопрос Наполеона, какой лучше идти дорогой, чтобы добраться до Москвы, А. Д. Балашов ответил: «Карл XII шел через Полтаву»2.

Н. Н. Муравьев начинает писать свои воспоминания о войне через три-четыре года после ее завершения. Ф. И. Корбелецкий записывает по свежим следам то, что произошло с ним осенью 1812 г., а уже в 1813 г. (не позднее лета) издает свое «Краткое повествование о вторжении французов в Москву…» В эти документы еще не успела войти другая эпоха, в них нет наслоения новых впечатлений, они живы свежестью чувств и почти так же остро сиюминутны, как стихотворение, вдохновленное победой или навеянное поражением. Между этими мемуарами и изображенными в них событиями еще не встала завеса времени, так часто искажающая и точность виденного, и его оценку. Все показано крупным планом, ибо законы ретроспекции еще не вступили в силу, как, например, в записках А. П. Ермолова и многих других, созданных в более позднее время.

Это имеет особое значение для характеристик и портретов исторических лиц. Замечательный мемуарист середины прошлого века П. М. Ковалевский писал, что «люди известные или выходящие из ряда обыкновенных, представляются большею частию не так, как обыкновенные: они сами себя и их другие иначе не показывают, как с высоты подножия и в праздничном убранстве. От этого получается такое впечатление, как будто все они одним миром мазаны. Подойти к ним поближе, когда они стоят просто и на полу <…>, по-будничному одетые, не показывая себя и даже не подозревая, что на них смотрят,– было бы занимательнее»3.

В мемуарах, написанных «по свежим следам», парадные портреты встречаются не так уж часто. Ни Кутузов, ни Багратион, ни Ермолов еще не поставлены на котурны. В те годы, когда создавались записки о войне 1812 г. и многие другие мемуары, «исторические лица» еще не успели стать историческими. Александр Му-

1 Муравьев Н. Н. Записки.– «Русский архив», 1885, т. 3, № 11, с. 379.

2 Цит. по кн.: Орлик О. В «Гроза двенадцатого года…» – М., 1987, с. 19.

3 Ковалевский П. М. Стихи и воспоминания.– СПб.,–1912, с. 178.

[11]

равьев еще не помышлял о создании тайного общества, Артамон Муравьев учился в школе колонновожатых, а кавалергард М. С. Лунин вынашивал план убийства Наполеона, храня под изголовьем кривой кинжал, предназначенный для этой цели. Пройдет много лет, прежде чем все эти имена прославятся, а историки начнут искать в мемуарах, записках, дневниках, письмах свидетельства современников, улавливать в «далеких отголосках» значительные и даже самые мелкие факты о жизни человека, запечатлевшего свое имя в летописях отечественной истории. Мемуары – поистине бесценный источник для характеристики исторического лица, для реконструкции его облика, который складывается из многих, подчас разноречивых суждений. И разве краткие, емкие, выразительные рассказы Н. Н. Муравьева о встречах с Луниным не стоят многих страниц пространных описаний Ипполита Оже? Пусть сам читатель судит об этом, но при этом помнит, что даже литературное несовершенство мемуариста не дает историку права пренебрегать его свидетельствами, ибо факты, содержащиеся в записках, часто важнее художественного дарования их автора.

Всегда оставаясь материалом для истории, мемуары в известной мере творят ее, закрепляя в сознании потомков те имена и факты, которые иначе поглотило бы «жерло вечности» (Державин).

Н. Н. Муравьев, еще не зная дальнейшей судьбы Матвея Муравьева-Апостола, вспоминает об участии его в «тайном» полудетском обществе «Чока». Много лет спустя, уже после смерти Матвея Ивановича, наука отнесет участие в «Чоке» к истокам революционной судьбы декабриста.

И пусть мемуаристы творят не только историю, но и мифы – эти мифы не меньше, чем факты, возрождают атмосферу эпохи и показывают внутреннюю сущность явления, подчас закрытую для науки. В этих мифах – подлинное отношение современников к лицу или событию, еще не расчлененное бесстрастным анализом последующих поколений. Вот один из таких мифов в записках Н. Н. Муравьева. 23 августа 1812 г., вспоминал он, Кутузов приехал осматривать позицию. Он остановился на возвышении «в сопровождении главной квартиры и советовался с генералами, как заметили орла, поднявшегося из большой рощи, остававшейся у нас в правой стороне. Он поднимался все выше и выше, наконец, величаво поплыл над нами и как бы остановился над главнокомандующим. Багговут, его первый заметивший, снял фуражку и закричал: «Ein Adler, ach ein Adler!» <«Орел, ах, орел!»> Кутузов, увидя его, снял также фуражку свою, воскликнув: «Победа российскому воинству. Сам бог ее нам предвещает!» Случай этот тотчас сделался известен во всей армии и, конечно, способствовал к вящему ободрению войска. Говорят, что когда привезли в Петербург тело умершего князя Кутузова, то орел сопутствовал церемонии. Я слышал это от очевидцев» (с. 109).

Что нужды в том, что в XVIII в. почти то же самое рассказывали о Суворове? Это важно лишь потому, что молва народная тем самым сблизила два замечательных имени: лучи славы Суворова, к тому времени канонизированного, осветили заменившего его Кутузова.

Задолго до того, как война стала достоянием литературы и истории и даже до того, как были написаны самые первые воспоминания о ней, грандиозность событий вызвала к жизни массу устных рассказов, преданий, легенд. И сами события, и связанные с ними чувства любви к отечеству и гордости за него прочно вошли в сознание народа. Так прочно, что возродились с новой силой более

[12]

ста лет спустя в другой, еще более страшной и тоже Отечественной войне.

1812 г. был для России моментом высшего напряжения и реализации духовных и нравственных сил. Это явственно ощутимо в русских мемуарах. Записки об Отечественной войне, даже при поверхностном знакомстве с ними, кажутся совершенно иными по сравнению с воспоминаниями о многочисленных войнах XVIII века. Блистательные победы екатерининской эпохи, добытые России талантом полководцев и профессиональным умением вести войну, отношение к ней как к «делу», службе, сменилось в 1812 г. иным взглядом человека на участие в ней. Война стала народной, речь шла о земле, с которой был кровно связан каждый русский солдат, о судьбе России. Поэтому записки, воспоминания, дневники и даже просто устные рассказы об этом великом событии совершали свое дело, вселяя из поколения в поколение чувства независимости, патриотизма, национальной гордости. Дети воспитывались на подвигах отцов. «Рассказы о пожаре Москвы, о Бородинском сражении, о Березине, о взятии Парижа были моею колыбельной песнью, детскими сказками, моей «Илиадой» и «Одиссеей»1,– писал Герцен.

Пушкин

Молодые офицеры вернулись с войны совсем не теми, какими ушли на нее. «В продолжение двухлетней тревожной боевой жизни, среди беспрестанных опасностей они привыкли к сильным ощущениям, которые для смелых делаются почти потребностью»2.

Война и заграничные походы возбудили в них пламенный патриотизм, сильные гражданские чувства, нетерпеливо требующие выхода, и жажду действия. Полем для применения обуревавших их чувств могла стать только общественная жизнь.

«Жить с пользою для своего отечества и умереть оплакиваемый друзьями – вот что достойно истинного гражданина»3,– писал М. Ф. Орлов в 1818 г. «Кто действует и живет с тем, чтобы передать имя свое потомству, тот просто честолюбец; добродетельный человек ищет пользы человечества в настоящем и будущем, не заботясь о своем имени, но о следствии деяний»4,– размышлял В. Ф. Раевский в 1820–1821 гг.

Мировоззрение будущих декабристов было стройным и цельным, стремление приносить пользу отечеству – осознанным, поэтому та жизнь, которою жили они до войны, уже не удовлетворяла и не могла удовлетворить их. Они жаждали перемен, усовершенствований, преобразований. Эти люди, писал М. О. Гершензон, «психо-

1 Герцен А. И. Сочинения. В 9-ти т. Т. 4.–М., 1956, с. 21.

2 Фонвизин М. А. Сочинения и письма. Т 2.– Иркутск, 1982, с. 181–182.

3 Цит. по кн.: Гершензон М. О. История молодой России – М.–Пг., 1923, с. 13.

4 Раевский В. Ф. Материалы о жизни и революционной деятельности. Т. 1.–Иркутск, 1980, с. 85–86.

[13]

логически должны были стать политиками. Им лично, каждому в отдельности, эта психическая насыщенность сообщала удивительный нравственный закал, и потому, когда жизнь поставила на пробу их личное мужество, они во тьме рудников засияли, как драгоценные каменья»1.

«Дней Александровых прекрасное начало» еще до Отечественной войны вселило в них надежду на перемены и желание приносить пользу, которая по возвращении из походов была осмыслена как служение великим идеалам добра и правды.

Рассказывая о первых годах после Отечественной войны, мемуаристы передают удивительную свежесть мыслей и чувств, охвативших русское общество; над Россией витал дух всеобщего обновления. «Я слышал, как люди, возвращавшиеся в С.-Петербург после нескольких лет отсутствия, выражали свое изумление при виде перемены, происшедшей во всем укладе жизни, в речах и даже поступках молодежи этой столицы: она как будто пробудилась к новой жизни, вдохновляясь всем, что было самого благородного и чистого в нравственной и политической атмосфере»,– вспоминал Н. И. Тургенев (с. 273).

Мемуары о возникновении тайных обществ и о самом восстании написаны людьми, претерпевшими сложную духовную эволюцию, прошедшими трагический путь от Сенатской площади и казематов Петропавловской крепости до Кавказа или Сибири.

Время превратило энтузиастов в опытных политиков. Отчасти об этом писал в своих записках М. Бестужев: «Каземат дал нам политическое существование за пределами политической смерти»2. С годами, отмечал И. Д. Якушкин, «все более и более пояснялось значение нашего общества, существовавшего девять лет вопреки всем препятствиям, встречавшимся при его действиях; пояснялось также и значение 14 декабря»3.

То, о чем писали в своих мемуарах декабристы, было самыми важными и самыми яркими воспоминаниями их жизни. Однако с годами, в тесном общении друг с другом, в прениях, разговорах и спорах, все явственнее проступала объективная оценка событий и своего участия в них, все ответственнее становилось отношение к пережитому. Нет, разумеется, они не могли и не хотели ничего забыть и простить, и эмоциональное начало то и дело прорывается почти во всех их записках. Но именно прожитые годы, умудренность дорого стоившим опытом делают подчас записки А. В. Поджио так похожими то на политический трактат, то на историческое исследование.

Память о прошлом тесно сплетается в записках декабристов не только с приобретенным опытом, но и с накопленными ими широкими знаниями. Ведь, как известно, эти люди, настойчиво занимавшиеся самообразованием до декабрьских событий, продолжали его в тех страшных условиях, в какие поставила их судьба. Исключительную образованность декабристов со всею очевидностью обнаруживает их литературное наследие.

Мемуары стали для декабристов своего рода трибуной, способом выразить те мысли и взгляды, которые в течение многих лет были достоянием их собственного круга и круга людей, близких к

1 Ге р ш е н з о н М. О. История молодой России, с. 5.

2 Воспоминания Бестужевых.–М.-Л., 1951, с. 146.

3 Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина.– М.-Л., 1951, с. 109.

[14]

ним. Нет нужды в том, что никто из них не знал, представится ли им когда-либо возможность быть услышанными, увидит ли кто-нибудь написанные ими страницы. И что знали бы о них мы, не оставь они своих записок?

Заброшенные на край света российским «правосудием», связанные неусыпным надзором полиции, они делали то, что теперь было для них главным, необходимым и единственно возможным,– писали обвинительное заключение против самодержавия. Обличения нередко бывали страстно-публицистическими, как у А. В. Поджио, философски-сдержанными, как у Н. И. Тургенева, жившего за границей, но чаще всего обличали сами факты, сам материал записок, по сути дела, превратившийся в огромное обвинительное досье на политический строй России. В этом досье с исторической достоверностью воссозданы основные черты эпохи и обусловленные этой эпохой судьбы поколения. Притом записки декабристов были не только обличением и обвинением, но и опровержением единственного известного в ту пору русской публике официального документа – «Донесения следственной комиссии».

Сейчас трудно сказать, что более воздействует на читателя – темпераментное, острое слово А. В. Поджио, пропитанное «горечью и злостью», соединенный с безукоризненной логикой едкий сарказм Н. И. Тургенева или «простодушные» с виду рассказы И. Д. Якушкина и Н. Р. Цебрикова, от которых, по известному латинскому изречению, «камни возопиют».

«Чернышев! Достаточно одного этого имени, чтобы обесславить, опозорить все это следственное дело. <…> Нет хитрости, нет коварства, нет самой утонченной подлости <…>, которых бы не употреблял без устали этот непрестанный деятель для достижения своей цели» (Поджио, с. 362). Или: «Перед судом истории Николай стоять будет не один, стоять будут и все эти государственные чины, присутствовавшие при зарождении его царства» (Поджио, с. 364).

Манера И. Д. Якушкина подчеркнуто объективна: с виду он лишь бесстрастный летописец событий, совершившихся на Сенатской площади и непосредственно предшествовавших им. Внешние, субъективные оценки сознательно выключены из его повествования: за автора говорит сам материал. К тому же Якушкин не был на Сенатской площади 14 декабря и писал об этом событии по рассказам своих друзей.

В рассказе Н. Р. Цебрикова, напротив, со всею очевидностью проступает личное начало: и в оценках, и в отборе реалий и фактов.

Независимо от манеры изложения, личных склонностей их авторов, особенностей характера, объективности или пристрастности все записки декабристов имеют общее свойство: они проникнуты чувством великой ответственности перед Историей и грядущими поколениями. Этим живы они и в наши дни.

Воспоминания, вошедшие в настоящее издание, не исчерпывают и не могут исчерпать огромный и разнообразный мемуарный материал, посвященный первой четверти XIX столетия. Составитель стремился лишь к тому, чтобы дать читателю некоторое представление о записках этой эпохи и главных вехах ее.

Материалы, представленные здесь, расположены по хронологии событий: издание открывают записки об убийстве Павла I, затем

[15]

следуют воспоминания об Отечественной войне 1812 г. и восстании декабристов. Книга завершается мемуарами Ф. Ф. Вигеля и записками П. А. Вяземского, охватывающими всю эпоху в целом.

Составитель стремился познакомить читателя с малоизвестными, давно не печатавшимися мемуарами, хотя в некоторых случаях отступал от этого принципа, учитывая значительность документа: это относится к запискам декабристов, П. А. Вяземского и Ф. Ф. Вигеля.

В отличие от книги «Русские мемуары. XVIII век» (М., 1988), куда вошли мемуары, написанные только по-русски, в настоящем издании публикуются воспоминания, написанные по-французски (Л. Л. Беннигсен, И. Оже, Н. И. Тургенев), по-английски (Н. А. Саблуков) и по-немецки (Е. Ф. фон-Брадке). Это объясняется важностью записок Беннигсена и фон-Брадке, которые почти всю жизнь провели на русской службе, степенью их «участия в русской истории». С другой стороны, записки И. Оже интересны тем, что посвящены малоизвестному периоду жизни М. С. Лунина и до сих пор представляют собой ценный источник информации об одном из замечательных людей декабристской эпохи.

В настоящем издании составитель отступил также и от правила помещать в книге материалы, посвященные только историческим событиям, а не отдельным лицам. Как уже сказано, в книгу вошли записки о Лунине. Публикуются здесь и записки фон-Брадке об Аракчееве и учрежденных им военных поселениях. Эти записки покажут читателю одну из самых мрачных и страшных страниц эпохи.

Из записок Е. Ф. Комаровского сделаны извлечения, относящиеся к началу войны 1812 г., а также приведен его рассказ о знаменитом наводнении в Петербурге в 1824 г.

Чтобы не дробить единые по замыслу и большие по объему записки И. Д. Якушкина, составитель взял из них лишь повествование о 14 декабря 1825 г. представляющее собою цельный и завершенный рассказ.

Предлагая вниманию читателей записки декабристов, составитель преследовал цель показать декабрьские события и то, что им предшествовало, с разных сторон. О возникновении тайных обществ рассказывают воспоминания Н. И. Тургенева; общий взгляд на события представлен записками А. В. Поджио; 14 декабря – И. Д. Якушкина; заключение в Петропавловской крепости – Н. Р. Цебрикова.

Из воспоминаний Ф. Ф. Вигеля извлечено лишь то, что непосредственно относится к литературе и литературным событиям первой четверти XIX в. Из записных книжек П. А. Вяземского приводятся лишь отрывки, тематически связанные с другими материалами книги. Чтобы не нарушать цельности представления читателя о своеобразии литературной манеры Вяземского, составитель объединил его записные книжки, воспоминания о 1812 годе и очерк «Московское семейство старого быта».

Все даты в книге приведены по старому стилю.

Тексты печатаются с соблюдением современных орфографических и синтаксических норм.

Всем мемуарам, помещенным в настоящем издании, предпосланы биографические очерки об их авторах. Очерки о Н. И. Тургеневе, С. В. Скалой, А. В. Поджио, И. Д. Якушкине, Н. Р. Цебрикове, Ф. Ф. Вигеле и П. А. Вяземском написаны В. В. Куниным; очерки о Л. Л. Беннигсене, Н. А. Саблукове, Н. Н. Муравьеве, Ф. И. Корбелецком, Е. Ф. Комаровском, Е. Ф. фон-Брадке и И. Оже – И. И. Подольской.

И. Подольская

[16]

ЛЕОНТИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ БЕННИГСЕН

(10.11.1745 – 2.V. 1826)

Имя Леонтия Леонтьевича Беннигсена сейчас мало кому известно. Даже историки пишут о нем редко, мало и противоречиво. В одной из последних советских исторических монографий об Отечественной войне 1812 г. генерал Беннигсен вовсе не упомянут1.

Между тем генерал Беннигсен сыграл значительную роль в русской истории XIX века, и было время, когда известность его выходила далеко за пределы России. Долгая жизнь генерала (он прожил 81 год), полная взлетов и падений, несомненно, заслуживает пристального интереса. Звезда его то сияла высоко в зените, то внезапно меркла, чтобы потом вспыхнуть снова, правда, уже не так ярко.

Начнем с портрета.

«Граф Беннигсен <…> был длинный, сухой, накрахмаленный и важный, словно статуя командора из „Дон-Жуана“» (княгиня Д. X. Ливен)2. Беннигсен «высокий, сухощавый, с длинным лицом и орлиным носом, с видной осанкой, прямым станом и холодной физиономией» (А.Ф. Воейков)3. Генерал «длинный, как шест, сухой, хладнокровный, как черепаха» (А. И. Тургенев)4.

Таким запомнили Леонтия Леонтьевича современники.

С известного портрета Беннигсена работы Дж. Доу, который занимает почетное место в Галерее героев Отечественной войны 1812 г. в Эрмитаже, на нас смотрит немолодой уже генерал с высоким лбом, массивным подбо-

1 Орлик О. В. «Гроза двенадцатого года…» – М.: Наука, 1987.

2 Цареубийство 11 марта 1801 г.– СПб., 1908, с. 181.

3 Исторический сборник Вольной русской типографии.– Лондон, кн. II, 1861, с. 126.

4 Цит. по кн.: Эйдельман. Н. Я. Грань веков.– М., 1982, с. 297.

[19]

родком и длинным носом, нависающим над тонкими, словно застывшими в полуулыбке губами. Лицо его выражает ум, волю, настойчивость. В его светлых глазах скрыта затаенная мысль. Людей такого типа в России испокон веков называют «себе на уме».

Левин Август Теофил Беннигсен происходил из старинного ганноверского дома в Германии. Некоторые биографы пишут, что его призвание к военной службе определилось очень рано: уже десятилетним мальчиком, состоя пажем при короле Георге II, Беннигсен усердно занимался военными науками, чертил карты, учился верховой езде. Видимо, тогда же начали проявляться главные черты его характера – твердость, упорство, выносливость и методичность.

С этим редким запасом качеств, необходимых для военной карьеры, юный Беннигсен вступил в жизнь. Подростком 14 лет он был произведен в прапорщики пешей гвардии, спустя 4 года – в капитаны. В этом чине участвовал он в последней кампании известной Семилетней войны.

Смерть отца круто переменила его жизнь. Беннигсен вступил в обладание богатым родовым имением Бантельн. Деньги вскружили ему голову: он вышел в отставку и со всей безудержностью молодости предался тому, что ранее было ему недоступно. Светская жизнь, любовные похождения, многолюдные и шумные пиры – он с лихвой возмещал то, чего не мог позволить себе прежде. «Его чрезмерная страсть к прекрасному полу вызвала в то время больше толков, нежели его военные подвиги. <…> вследствие расточительного образа жизни он безнадежно запутался в долгах и <…> решил для восстановления своего состояния поступить на русскую военную службу»1.

Подполковнику Беннигсену было 28 лет, когда он перешел на русскую службу, не сменив, однако, своего подданства. В те времена это был случай нередкий: офицеры-иностранцы отправлялись в Россию искать чинов, почестей и наград.

В России жизнь Беннигсена снова вошла в прежнюю размеренную колею; в сдержанном, исполнительном, замкнутом молодом офицере никто не узнал бы прежнего повесу и гуляку.

1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. XIV.–М., 1959, с. 113.

[20]

В начале 1774 г. Беннигсен определился премьер-майором в Вятский мушкетерский полк. Одно только перечисление дел и боев, в которых участвовал ганноверский офицер, находясь на русской службе, вероятно, заняло бы несколько страниц печатного текста. Скажем только, что уже штурм Очакова (1788 г.) и предшествующие ему сражения утвердили за Беннигсеном репутацию храброго, решительного и исключительно хладнокровного человека.

Впрочем, известность пришла к нему позже, в польскую кампанию 1794 г. с легкой руки Суворова, пожаловавшего Беннигсена за несколько успешных операций генерал-майорским чином. «Во время польской кампании он обнаружил качества хорошего кавалерийского офицера – пыл, отвагу, быстроту,– но не выявил более высокого призвания, необходимого для командующего армией»1. Это «высокое призвание» не пришло к нему никогда: во всю свою жизнь Беннигсен не знал озарений. Он рожден был исполнителем, а не творцом. Поэтому самою судьбой ему всегда была уготована второстепенная роль; он же стремился быть первым, и это несоответствие желаний и возможностей разжигало в нем мучительное честолюбие.

Тем не менее именно в польскую кампанию о Беннигсене заговорили как об «офицере отличных достоинств». Осенью 1794 г. награды посыпались на него щедро, как из рога изобилия: 15 сентября – орден св. Георгия 3-й степени; 24 сентября – золотая, украшенная бриллиантами шпага с надписью: «За храбрость»; 2 октября – орден св. Владимира 2-й степени большого креста и, наконец, 1080 душ в Минской губернии. Тогда же – и это тоже было удачей – Леонтий Леонтьевич познакомился с В. А. Зубовым, братом всесильного в ту пору фаворита Екатерины. А через него – со всеми Зубовыми и людьми, близкими к ним, в частности с графом Петром Алексеевичем Паленом.

Знакомства эти имели далеко идущие последствия: через несколько лет они привели ганноверца к участию в заговоре против Павла I. Но пока, в последние годы царствования Екатерины, все складывалось для генерала спокойно и удачно. Вместе с В. А. Зубовым в качестве начальника штаба Беннигсен отправился на Персидскую войну, участвовал в кровопролитном штурме Дербента

1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. XIV, с. 114.

[21]

и был пожалован в начале июня 1796 г. орденом св. Анны 1-й степени. Это была высокая награда.

С воцарением Павла судьба Беннигсена изменилась. Правда, в феврале 1798 г. он был произведен по старшинству в генерал-лейтенанты, а вскоре на больших московских маневрах его похвалил сам император, но Леонтий Леонтьевич чувствовал его недоверие к себе. И недаром. Беннигсен в представлении Павла был «человеком Зубовых», а Зубовы – первыми врагами. «На плаву» при Павле удержался граф Пален, но на его поддержку рассчитывать было нельзя.

В одном из вариантов своих воспоминаний о цареубийстве Беннигсен писал: «Недоверчивый характер Павла заставил его также со времени восшествия его на престол уволить или исключить из службы придворной, военной и гражданской всех тех, кто привязан был к Екатерине II. Число этих лиц в течение четырех лет и четырех месяцев времени царствования Павла простиралось до нескольких тысяч, а это вызвало отчаяние огромного количества семейств, лишившихся средств к существованию и даже убежища, так как никто не осмеливался принимать у себя высланного из боязни навлечь и на себя подозрение»1.

Над генералом постепенно сгущались тучи.

В сентябре 1798 г. Павел позвал к себе фельдмаршала Н. И. Салтыкова и, беседуя с ним, как бы между прочим заметил, что сомневается в усердии Беннигсена, что и попросил приватно передать генералу.

Выбора не было. Беннигсен подал в отставку и отправился в свое имение в Минской губернии.

Тем временем в Петербурге назревал заговор против Павла. Главой заговора был уже известный нам граф П. А. Пален. Все недовольные императором группировались вокруг Зубовых: в ту пору они стали словно живой памятью о временах Екатерины, а потому еще более живым укором временам Павловым.

«Личная обеспеченность,– писал М. Е. Салтыков-Щедрин о своей эпохе,– это такое дело, что ежели я сижу смирно, то и личность моя обеспечена, а ежели я начну фыркать да фордыбачить, то, разумеется, никто за это меня не похвалит»2. При Павле даже такой «обес-

1 «Исторический вестник», 1917, № 5–6, с. 547.

2 Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений и писем. В 20-ти т. Т. XIV –М., 1972, с. 82.

[22]

печенности» не было. Сегодняшний фаворит мог завтра отправиться в ссылку, подвергнуться любому унизительному наказанию.

Недовольство Павлом нарастало с каждым днем.

В начале 1801 г. граф Пален тайно вызывает Беннигсена в Петербург. День цареубийства еще не назначен, хотя дело уже решено; пронырливый и расчетливый Пален знает, что для приведения заговора в исполнение ему необходим именно Беннигсен, решительный и осторожный, хитрый и исполнительный.

В каждом из вариантов своих записок Беннигсен сознательно умалял значение своего участия в заговоре. По странной иронии судьбы он, всегда мечтавший о главной роли, не смог и не захотел признаться в том, что сыграл ее. Имея большой жизненный опыт и зная характер Александра I, «длинный Кассиус» (как назвал Беннигсена Гете; Кассий – убийца Цезаря) почел за лучшее уступить первенство в этом деле другим – Палену, Зубовым. В записках генерала читатель, без сомнения, заметит стремление доказать свое алиби, а тем самым обрести право на всю оставшуюся жизнь считать свои руки чистыми, не запачканными Павловой кровью.

Человек большой и безоглядной личной храбрости, Беннигсен, как почти все люди такого склада, не был жесток. Убийство было противно его натуре. Он сознавал его неизбежность, но желал, чтобы оно совершилось без его участия.

М. А. Фонвизин, будущий декабрист, знал подробности той страшной ночи от своего двоюродного брата А. В. Аргамакова, который провел цареубийц в Михайловский замок. С его слов Фонвизин писал: «В начале этой гнусной, отвратительной сцены Беннигсен вышел в предспальную комнату, на стенах которой расставлены были картины, и с свечкой в руке преспокойно рассматривал их. Удивительное хладнокровие! Не скажу – зверское жестокосердие, потому что генерал Беннигсен во всю свою службу известен был как человек самый добродушный и кроткий. Когда он командовал армией, то всякий раз, как ему подносили подписать смертный приговор какому-нибудь мародеру, пойманному за грабеж, он исполнял это как тяжкий долг, с горем, с отвращением и делая себе насилие»1.

1 Фонвизин М. А. Сочинения и письма. Т. 2.– Иркутск, 1982, с. 143.

[23]

Быть может, именно потому, что алиби было доказано или почти доказано, Александр I, терзаемый противоречивыми чувствами (угрызения совести и радость вступления на престол), не отправил Беннигсена в опалу. Генерал даже принимал участие в торжественной церемонии коронации. Литератор А. Ф. Воейков вспоминал: «В первый раз я встретил Беннигсена в Кремлевском дворце в день коронации императора Александра и с невольным почтением остановился пред этой величавой фигурой»1.

В июне 1802 г. Беннигсен получил первое изъявление монаршей благодарности – чин генерала от кавалерии. Однако, не желая, чтобы «длинный Кассиус», как живой укор, вечно напоминал ему о грехе отцеубийства, Александр удалил его из Петербурга в Литовскую губернию – к войскам. Двойственное отношение к Беннигсену Александр сохранил до конца жизни.

Звезда Беннигсена на время померкла. Два года провел он вдали от столичного шума, в уединении и забвении. О себе он не напоминал, в Петербург не просился, но кто знает, может быть, и теплилась в нем надежда на новый, благоприятный для него поворот судьбы.

Действительность скоро превзошла его ожидания, ибо жизнь, с ее неисчерпаемыми возможностями, оказалась богаче самых дерзких фантазий генерала.

В 1804 г., в преддверии войны с Наполеоном, Александр вызвал Беннигсена в столицу. Очень скоро его карьера, словно поднятая девятым валом, взмыла высоко вверх. Но 1805 год еще не принес генералу особых перемен. Он командует корпусом и после Аустерлицкого сражения отправляется на помощь Австрии. Известие о Пресбургском мире возвращает его в столицу. И это пока все.

Но время словно работает на Беннигсена. «Зима 1806–1807. Апофеоз Беннигсена. О нем снова (второй раз после цареубийства.– И. П.) говорят во всем мире: выстоял против Наполеона при Эйлау; непобедимый император не победил»2.

Денис Давыдов, очевидец и участник тех давних боев, относился к генералу трезво и не без доли иронии. Тем интереснее его свидетельство: «Среди бури ревущих

1 Из записок А. Ф. Воейкова.– «Исторический сборник Вольной русской типографии». Кн. II –Лондон, 1861, с. 126.

2Эйдельман Н. Записки Беннигсена.– Сб.: Встречи с книгой.–М., 1979, с. 312.

[24]

ядр и лопавшихся гранат, посреди упадших и падавших людей и лошадей, окруженный сумятицею боя и облаками дыма, возвышался огромный Беннигсен, как знамя чести. К нему и от него носились адъютанты; известия и повеления сменялись известиями и повелениями; скачка была беспрерывная, деятельность неутомимая; но положение армии тем не исправилось, потому что все мысли, все намерения, все распоряжения вождя нашего – все дышало осторожностью, расчетливостью, произведениями ума точного, основательного, сильного для состязания с умами такого же рода, но не со вспышками гения и с созданиями внезапности, ускользающими от предусмотрений и угадываний, основанных на классических правилах»1.

Вдохновения не было; именно отсюда «осторожность, расчетливость» не уверенного в себе человека.

В конце декабря 1806 г. он выиграл битву при Пултуске. Эта победа, одержанная благодаря численному превосходству русской армии, была гораздо скромнее, чем пышное донесение о ней императору, принятое с радостью и благодарностью. Петербург, уставший от известий о поражениях, ликовал. Менее проницательные увидели в Беннигсене достойного соперника Наполеона. Другие, более дальновидные, рассуждали примерно так, как Денис Давыдов: «Но оттого, что уже не было Суворова, нельзя было пренебрегать Беннигсена, полководца не без замечательных достоинств по многим отношениям»2. Александр «не пренебрег». Беннигсен был назначен главнокомандующим.

В конце января – начале февраля 1807 г. произошло сражение у Прейсиш-Эйлау. Ценою невероятных жертв и стойкости русских войск Беннигсен отразил французов. «Каждая из сторон претендовала на право считаться победительницей, но, как бы то ни было, по словам самого Наполеона, битва при Эйлау была самым кровопролитным из всех его сражений»3.

Беннигсен отправил в Петербург очередную реляцию о победе и 8 февраля получил ответ Александра: «Вы легко можете представить себе, генерал, радость, испытанную мною при вести о счастливом исходе сражения при Прейсиш-Эйлау. Вам, генерал, уготована была сла-

1 Давыдов Д. Сочинения.–М., 1962, с. 221,

2 Там же, с. 216.

3 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. XIV, с. 115.

[25]

ва быть победителем того, кто до сих пор не был побежден. Для меня очень приятно выразить Вам и свою благодарность, и благодарность всего отечества. Курьеру поручено доставить Вам от моего имени знак ордена св. Андрея Первозванного, а вместе с тем я дал повеление министру финансов о назначении Вам ежегодной пенсии в 12 тысяч рублей»1.

После неполной, незавершенной победы у Прейсиш-Эйлау начались неудачи: дезорганизация армии, недостаток боевых запасов и провианта и в довершение всего крупное поражение при Фридланде. Счастье, кратковременное и неверное, покинуло его. Он понял, что пост главнокомандующего пора оставить и что лучше уйти с честью.

На склоне лет генерал любил рассказывать, как сопровождал императора Александра в Тильзит и как Наполеон, обратясь к нему, Беннигсену, сказал: «Вы были злы под Эйлау. Я всегда любовался вашим дарованием, еще более вашею осторожностью». Комментируя этот рассказ, Денис Давыдов заметил с усмешкой: «Самолюбие почтенного старца-воина приняло эту полуэпиграмму за полный мадригал, ибо во мнении великих полководцев осторожность почитается последней военной добродетелью, предприимчивость и отважность – первыми. Этот анекдот рассказывал мне Беннигсен несколько раз, и каждый раз с новым удовольствием»2. Д. Давыдов не совсем прав: Беннигсен не принял слов Наполеона «за полный мадригал». Генералу нравилось повторять этот рассказ потому, что он неопровержимо вводил его в Историю, и, может быть, еще больше потому, что именно здесь самим Наполеоном, первый и единственный раз в жизни Беннигсена, было произнесено слово «дарование». Все остальное было не так уж важно.

Это магическое слово – ключ к Беннигсеновой натуре. Не было у него дарования, и он знал об этом. Отсюда личная храбрость и тактическая нерешительность. Два конца одной палки, две параллельные линии, которые никогда не сойдутся; узел противоречий: «…все его поведение представляло удивительное сочетание безрассудной опрометчивости и беспомощной нерешительности»3.

Оставив пост главнокомандующего, Беннигсен – уже в который раз! – притих, словно затаился.

1 «Исторический вестник», 1917, № 5–6, с. 565.

2 Давыдов Д. Сочинения, с. 246–247.

3 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. XIV, с. 115.

[26]

«Настал 1812 год, памятный каждому русскому, тяжкий потерями, знаменитый блистательною славою в роды родов!»1 – писал генерал А. П. Ермолов.

В июне 1812 г. Беннигсен вернулся в армию. Он сразу же начал ссориться с Барклаем-де-Толли, упрекая его в нерешительности (!), укоряя за отступление. Он провел в армии два месяца без назначения, без определенных дел. Только 18 августа Кутузов назначил его начальником Главного штаба. Поначалу их отношения сложились вполне благоприятно. Правда, легкая тень омрачила их на военном совете в Филях, когда Беннигсен, выбрав позицию под Москвой, предложил ожидать неприятеля и дать сражение. Но тень скоро рассеялась, и Кутузов считал полезным и нужным пользоваться советами и «спомоществованием» бывшего главнокомандующего. Об этом говорят документы.

В начале сентября 1812 г. полковник А. И. Чернышев привез фельдмаршалу план военных действий, составленный Александром I. Кутузов план посмотрел, но сказал Чернышеву, что «не хочет он без совета генерала Беннигсена решиться…»2. Что это: истинное доверие к генералу или неведомая нам политика, соблюдение условий неизвестной игры?

29 сентября, представляя Беннигсена к награждению за сражение при Бородине, Кутузов писал о нем Александру: «…с самого приезда моего к армии <Беннигсен> во всех случаях был мне усерднейшим помощником; в деле же 26 августа <…> генерал Беннигсен советами своими усердно мне спомоществовал, находясь лично в опаснейших местах»3. Храбрость Беннигсена нас не удивляет, однако ведь генералу уже под 70 лет…

Под Тарутиным слава блеснула старому генералу еще раз, но уже последними, заходящими лучами. Он командовал тремя корпусами, назначенными для атаки. «Лестнее всего,– сообщал Кутузов Александру,– при сей победе тишина и порядок, сохраненные во всех колоннах. Некоторые свидетели уподобляют действо войск сего дня учебному маневру, с рачением приготовленному»4.

1 Записки генерала Ермолова.– «Чтения в императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете». 1864, № 4, с. 119.

2 Кутузов М. И. Сборник документов. Т. IV, ч. 1.–М., 1954, с. 266.

3 Там же, с. 196.

4 Там же, т. IV, ч. 2.–М., 1955, с. 19.

[27]

К концу октября между Беннигсеном и Кутузовым начинаются разногласия. Генерал недоволен «пассивностью» светлейшего и жалуется на него царю. В ноябре фельдмаршал удаляет Беннигсена из армии.

Здесь следовало бы поставить точку, ибо на этом, по сути дела, кончается военная слава генерала. Однако был еще и постскриптум: после смерти Кутузова Беннигсен вновь был поставлен во главе русских войск, правда, тех, что были в тылу действующей армии, в герцогстве Варшавском и Литовском. Он участвовал в сражениях под Дрезденом, Лейпцигом, Гамбургом, получил орден св. Георгия 1-й степени. Но все шло как-то вяло, совсем не так, как в былые времена. Он стал чувствовать возраст и просился в отставку. Александр не возражал.

С 1818 г. Беннигсен жил в Ганновере, но до самой смерти живо интересовался событиями, происходившими в России.

ЛИТЕРАТУРА

Маркс К. и Энгельс Ф. Беннигсен.– Сочинения. Т. XIV.– М., 1959.

Кутузов М. И. Сборник документов. Т. IV, ч. 1–2.– М., 1954–1955.

Эйдельман Н. Записки Беннигсена.– Сб.: Встречи с книгой.– М., 1979.

Эйдельман Н. Грань веков.– М., 1982.

Вы сами видите, генерал1, что такое положение дел, такое замешательство во всех отраслях правления, такое всеобщее недовольство, охватившее не только население Петербурга, Москвы и других больших городов империи, но и всю нацию, не могло продолжаться и что надо было рано или поздно предвидеть падение империи.

Основательные опасения вызвали, наконец, всеобщее желание, чтобы перемена царствования предупредила несчастия, угрожавшие империи. Лица, известные в публике своим умом и преданностью отечеству, составили с этой целью план. Его приписывали графу Панину2, занимавшему пост вице-канцлера империи, и генералу Де Рибасу3, из адмиралтейской коллегии. На кого им было лучше направить свои взоры, как не на законного наследника престола, на великого князя, воспитанного своей бабкой, бессмертной Екатериной II, которой Россия обязана осуществлением обширных замыслов Петра I и в особенности своим значением за границей,– словом, на этого великого князя, которого народ любил за прекрасные качества, обнаруженные им еще в юности, и на которого он смотрел теперь как на избавителя,– единственно, кто мог удержать Россию на краю пропасти, куда она неминуемо должна была ввергнуться, если продолжится царствование Павла.

Вследствие этого граф Панин обратился к великому князю4. Он представил ему те несчастия, какие неминуемо должны явиться результатом этого царствования, если оно продлится; только на него одного нация может возлагать доверие, только он один способен предупредить роковые последствия, причем Панин обещал ему арестовать императора и предложить ему, великому князю, от имени нации бразды правления5. Граф Панин и генерал Де Рибас были первыми, составившими план этого переворота. Последний так и умер, не дождавшись осуществления этого замысла, но первый не терял надежды спасти государство. Он сообщил свои мысли военному губернатору, графу Палену6. Они еще раз говорили об этом великому князю Александру и убеждали его согласиться на переворот, ибо революция, вызванная всеобщим недовольством, должна вспыхнуть не сегодня-завтра, и уже тогда трудно будет предвидеть ее последствия. Сперва Александр отверг эти предложения7,

[29]

противные чувствам его сердца. Наконец, поддавшись убеждениям, он обещал обратить на них свое внимание и обсудить это дело столь огромной важности, так близко затрагивающее его сыновние обязанности, но, вместе с тем, налагаемое на него долгом по отношению к его народу. Тем временем граф Панин, попав в опалу8, лишился места вице-канцлера, и Павел сослал его в его подмосковное имение, где он, однако, не оставался праздным. Он сообщал графу Палену все, что мог узнать о мнениях и недовольстве столицы, на которую можно было смотреть, как на орган всей нации. Он советовал спешить, чтобы предупредить опасные следствия отчаяния и нетерпения, с какими общество жаждало избавиться от этого железного гнета, становящегося тем более тягостным, что находилось немало личностей, достаточно гнусных и корыстных, чтобы исполнять втайне роль шпионов в городах, где они втирались в общество, подслушивали, что там говорится, и часто одного доноса этих людей было достаточно, чтобы сделать несчастными множество лиц и целые семейства. Нельзя без чувства презрения вспомнить, что в числе этих низких рабов, занимавшихся ремеслом шпионов в городах империи, встречались люди всех слоев общества, даже принадлежавшие к известным, уважаемым семьям.

Павел был суеверен. Он охотно верил в предзнаменования. Ему, между прочим, предсказали, что если он первые четыре года своего царствования проведет счастливо, то ему больше нечего будет опасаться, и остальная жизнь его будет увенчана славой и счастием. Он так твердо поверил этому предсказанию, что по прошествии этого срока издал указ, в котором благодарил своих добрых подданных за проявленную ими верность и, чтобы доказать свою благодарность, объявил помилование всем, кто был сослан им, или смещен с должности, или удален в поместья, приглашая их всех вернуться в Петербург для поступления вновь на службу. Можно себе представить, какая явилась толпа этих несчастных. Первые были все приняты на службу без разбора, но вскоре число их возросло до такой степени, что Павел не знал, что с ними делать. Пришлось отослать назад всех остальных, что подало повод к новым недовольствам в стране, когда увидали возвращение большинства этих несчастных в Петербург из внутренних областей империи, большею частью пешком, и оставшихся без всяких средств к жизни. До сих пор множество людей, можно сказать, боль-

[30]

шая часть нации, выносили этот железный гнет с терпением и твердостью в надежде на будущее более светлое и счастливое, ибо каждый предвидел и сознавал в глубине души, что такое несчастное положение не может продлиться долго, как вдруг одна жестокая выходка Павла довершила ряд его несправедливостей и сумасбродств.

Двое молодых людей, один военный, другой штатский, оба из хороших фамилий, поссорились между собой9 и дрались на дуэли из-за одной молодой дамы, пользовавшейся благосклонностью императора. Штатский был сильно ранен в руку. В этом состоянии его отвезли к матери, у которой он был единственным сыном. Можно себе представить ее горе. Павел ревновал к этому молодому человеку. Узнав о случившемся, он не мог удержать своей радости и выразил ее в одобрительных восклицаниях по адресу молодого офицера, которого он обласкал при первом же свидании. Но скоро снова пробудился его гнев против другого. Он приказал немедленно арестовать его и отвезти в крепость. Полиция явилась к раненому в тот момент, когда врачи наложили первую перевязку, предписав больному лежать в постели в спокойном состоянии, чтобы избежать кровоизлияния, которое могло оказаться смертельным, так как он был очень истощен.

Легко себе представить состояние матери. Никакие слезы, никакие доводы насчет опасности, какой подвергнется ее сын, если его будут перевозить в таком положении, не оказали ни малейшего действия. Полицейские чины, не смея медлить с исполнением приказаний, отданных самим императором, перевезли больного как есть, вместе с постелью и со всякими предосторожностями, прямо в крепость. Когда доложили императору об аресте молодого человека и о том, в каком состоянии он был доставлен в крепость, он спросил: «А мать что сказала?» На ответ, что она плачет и что ее положение внушает жалость, он приказал немедленно выслать ее из города; полиция поспешила это исполнить, и еще до наступления ночи почтенная и несчастная женщина была выпровождена за заставу, где она, однако, пробыла спрятанной несколько дней в одном доме, чтобы быть поближе от раненого сына; затем только она уехала к родным, жившим вдали от столицы. К этому варварскому поступку прибавились и другие, столь же бесчеловечные, и меня завлекло бы это слишком далеко, если б я стал их все

[31]

перечислять. Я обязан, однако, упомянуть о поступках, которые он проделывал в собственной семье и которые были не лучше, потому что касались лиц, наиболее ему близких и наиболее любимых народом.

Убежденный, что нельзя терять ни минуты, чтобы спасти государство и предупредить несчастные последствия общей революции, граф Пален опять явился к великому князю Александру, прося у него разрешения выполнить задуманный план, уже не терпящий отлагательства10. Он прибавил, что последние выходки императора привели в величайшее волнение все население Петербурга различных слоев и что можно опасаться самого худшего.

Наконец, принято было решение овладеть особой императора и увезти его в такое место, где он мог бы находиться под надлежащим надзором и где бы он был лишен возможности делать зло. Вы сейчас увидите, генерал, что эта мера, сделавшаяся неизбежной, обернулась совершенно неожиданным образом, какого никто не мог и предвидеть.

11-го (23-го) марта 1801 г., утром, я встретил князя Зубова11 в санях, едущим по Невскому проспекту. Он остановил меня и сказал, что ему нужно переговорить со мной, для этого он желает поехать ко мне на дом. Но, подумав, он прибавил, что лучше, чтобы нас не видели вместе, и пригласил меня к себе ужинать. Я согласился, еще не подозревая, о чем может быть речь, тем более что я собирался на другой день выехать из Петербурга в свое имение в Литве. Вот почему я перед обедом отправился к графу Палену просить у него, как у военного губернатора, необходимого мне паспорта на выезд. Он отвечал мне: «Да отложите свой отъезд, мы еще послужим вместе,– и добавил,– князь Зубов вам скажет остальное». Я заметил, что все время он был очень смущен и взволнован. Так как мы были связаны дружбой издавна, то я впоследствии очень удивлялся, что он не сказал мне о том, что должно было случиться; хотя все со дня на день ожидали перемены царствования, но, признаюсь, я не думал, что время уже настало12. От Палена я отправился к генерал-прокурору Обольянинову13, чтобы проститься, а оттуда часов в десять приехал к Зубову. Я застал у него только его брата, графа Николая14, и трех лиц, посвященных в тайну,– одно было из сената15, и это лицо должно было доставить туда приказ собраться, лишь только арестуют императора. Граф Па-

[32]

лен позаботился о том, чтобы были заготовлены необходимые приказы, начинавшиеся словами: «По высочайшему повелению» и предназначенные для арестования нескольких лиц в первый же момент.

Князь Зубов сообщил мне условный план, сказав, что в полночь совершится переворот. Моим первым вопросом было: кто стоит во главе заговора? Когда мне назвали это лицо16, тогда я, не колеблясь, примкнул к заговору, правда, шагу опасному, однако необходимому, чтобы спасти нацию от пропасти, которой она не могла миновать в царствование Павла. До какой степени эту истину все сознавали, видно из того, что, несмотря на множество лиц, посвященных в тайну еще накануне, никто, однако, ее не выдал.

Немного позже полуночи я сел в сани с князем Зубовым, чтобы ехать к графу Палену. У дверей стоял полицейский офицер, который объявил нам, что граф у генерала Талызина17 и там ждет нас. Мы застали комнату полной офицеров; они ужинали у генерала, причем большинство находились в подпитии,– все были посвящены в тайну. Говорили о мерах, которые следует принять, а между тем слуги беспрестанно входили и выходили из комнаты. Кто-нибудь из них, руководимый желанием составить себе блестящую карьеру, легко мог бы незаметно проскользнуть вон из дому, броситься в Михайловский замок и там предупредить о заговоре. После узнали, что накануне множество лиц в городе знали о готовящемся ночью событии, и все-таки никто не выдал тайны: это доказывает, до какой степени всем опротивело это царствование и как все желали его конца.

Условились, что генерал Талызин соберет свой гвардейский батальон во дворе одного дома, неподалеку от Летнего сада; а генерал Депрерадович18 – свой, также гвардейский батальон – на Невском проспекте, вблизи Гостиного двора. Во главе этой колонны будут находиться военный губернатор и генерал Уваров19, а во главе первой – князь Зубов, его два брата, Николай и Валериан20, и я; нас должны были сопровождать несколько офицеров, как гвардейских, так и других полков, стоявших в Петербурге, офицеров, на которых можно было положиться. Граф Пален со своей колонной должен был занять главную лестницу замка, тогда как мы с остальными должны были пройти по потайным лестницам, чтобы арестовать императора в его спальне.

[33]

Проводником нашей колонны был полковой адъютант императора, Аргамаков21, знавший все потайные ходы и комнаты, по которым мы должны были пройти, так как ему ежедневно по нескольку раз случалось ходить по ним, принося рапорты и принимая приказания своего повелителя. Этот офицер повел нас сперва в Летний сад, потом по мостику и в дверь, сообщавшуюся с этим садом, далее по лесенке, которая привела нас в маленькую кухоньку, смежную с прихожей перед спальней Павла. Там мы застали камер-гусара, который спал крепчайшим сном, сидя и прислонившись головой к печке. Из всей толпы офицеров, сначала окружавших нас, оставалось теперь всего человека четыре; да и те, вместо того чтобы вести себя тихо, напали на лакея; один из офицеров ударил его тростью по голове, и тот поднял крик. Пораженные, все остановились, предвидя момент, когда общая тревога разнесется по всем комнатам. Я поспешил войти вместе с князем Зубовым в спальню, где мы действительно застали императора уже разбуженным этим криком и стоящим возле кровати, перед ширмами. Держа шпаги наголо, мы сказали ему: «Вы арестованы, ваше величество!» Он поглядел на меня, не произнося ни слова, потом обернулся к князю Зубову и сказал ему: «Что вы делаете, Платон Александрович?» В эту минуту вошел в комнату офицер нашей свиты и шепнул Зубову на ухо, что его присутствие необходимо внизу, где опасались гвардии; что один поручик не был извещен о перемене, которая должна совершиться. Несомненно, что император никогда не оказывал несправедливости солдату и привязал его к себе, приказывая при каждом случае щедро раздавать мясо и водку в петербургском гарнизоне. Тем более должны были бояться этой гвардии, что граф Пален не прибыл еще со своей свитой и батальоном для занятия главной лестницы замка, отрезавшей всякое сообщение между гвардией и покоями императора.

Князь Зубов вышел, и я с минуту оставался с глазу на глаз с императором, который только глядел на меня, не говоря ни слова. Мало-помалу стали входить офицеры из тех, что следовали за нами. Первыми были подполковники Яшвиль, брат артиллерийского генерала Яшвиля, майор Татаринов и еще несколько других. Я должен здесь прибавить, что, так как за последнее время было сослано и удалено со службы громадное количество офицеров всех чинов, то я уже не знал почти ни-

[34]

кого из тех, кого теперь видел перед собой, и они тоже знали меня только по фамилии. Тогда я вышел, чтобы осмотреть двери, ведущие в другие покои; в одном из них, между прочим, были заперты шпаги арестованных офицеров. В эту минуту вошли еще много офицеров. Я узнал потом те немногие слова, какие произнес император по-русски,– сперва: «Арестован, что это значит – арестован?» Один из офицеров отвечал ему: «Еще четыре года тому назад с тобой следовало бы покончить!» На это он возразил: «Что я сделал?» Вот единственные произнесенные им слова.

Офицеры, число которых еще возросло, так что вся комната наполнилась ими, схватили его и повалили на ширмы, которые были опрокинуты на пол. Мне кажется, он хотел освободиться от них и бросился к двери, и я дважды повторил ему: «Оставайтесь спокойным, ваше величество,– дело идет о вашей жизни!»

В эту минуту я услыхал, что один офицер, по фамилии Бибиков, вместе с пикетом гвардии вошел в смежную комнату, по которой мы проходили. Я иду туда, чтобы объяснить ему, в чем будет состоять его обязанность, и, конечно, это заняло не более нескольких минут. Вернувшись, я вижу императора, распростертого на полу. Кто-то из офицеров сказал мне: «С ним покончили!» Мне трудно было этому поверить, так как я не видел никаких следов крови. Но скоро я в том убедился собственными глазами. Итак, несчастный государь был лишен жизни непредвиденным образом22 и, несомненно, вопреки намерениям тех, кто составлял план этой революции, которая, как я уже сказал, являлась необходимой. Напротив, прежде было условлено увезти его в крепость, где ему хотели предложить подписать акт отречения от престола.

Припомните, генерал, что было много выпито вина за ужином, предложенным генералом Талызиным офицерам, бывшим виновниками этой сцены, которую, к несчастью, нельзя вычеркнуть из истории России. Должен прибавить, что граф Пален, обращаясь к этим офицерам, сказал им, между прочим: «Господа, чтобы приготовить яичницу, необходимо разбить яйца». Не знаю, с каким намерением было употреблено это выражение, но эти слова могли подать повод к ложным толкованиям. <…>

Весть о кончине Павла с быстротою молнии пронеслась по всему городу еще ночью. Кто сам не был очевидцем этого события, тому трудно составить себе понятие

[35]

о том впечатлении и о той радости, какие овладели умами всего населения столицы. Все считали этот день днем избавления от бед, тяготевших над ними целых четыре года. Каждый чувствовал, что миновало это ужасное время, уступив место более счастливому будущему, какого ожидали от воцарения Александра I. Лишь только рассвело, как улицы наполнились народом. Знакомые и незнакомые обнимались между собой и поздравляли друг друга с счастьем – и общим, и частным для каждого порознь. <…>

Вы видите, генерал, что мне нечего краснеть за то участие, какое я принимал в этой катастрофе. Не я составлял план ее. Я даже не принадлежал к числу тех, кто хранил эту тайну, так как я не был извещен о ней до самого момента осуществления переворота, когда все уже было условлено и решено. Я не принимал также участия в печальной кончине этого государя. Конечно, я не согласился бы войти в комнату, если бы знал, что есть партия, замышлявшая лишить его жизни.

Я подробно изложил вам, генерал, абсолютную необходимость перемены правления. Никогда смерть монарха не вызывала такой всеобщей радости среди народа, какую произвела кончина Павла I, и никогда ни один государь не был приветствуем с таким единодушным восторгом при воцарении, как Александр I, от царствования которого народ ожидает величайших благ. <…>

[36]

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ САБЛУКОВ

(1.1.1776–20.IV.1848)

Николай Александрович Саблуков происходил из старинного дворянского рода. Дед его, Александр Ульянович, был кофишенком императрицы Елизаветы Петровны и в знак благодарности за усердие получил от нее не одно поместье. Богатство семьи было приумножено стараниями Александра Александровича Саблукова: он начал свою служебную карьеру в год воцарения Екатерины II, пережил пятерых монархов и умер в 1826 г. в чине действительного тайного советника. Судьба не обошла его ни почетом, ни царскими милостями: Екатерина II украсила грудь его Владимирским крестом и Анненской лентою, Павел пожаловал сенатором, Александр ввел в только что учрежденный им Государственный совет. Правда, одна из высоких должностей Александра Александровича чуть было не стоила ему жизни, но, в конце концов, все обошлось почти благополучно и поплатился он «только» здоровьем.

Эту должность – вице-президента мануфактур-коллегии – А. А. Саблуков получил еще при Екатерине, в последние годы ее царствования. Тогда особых хлопот она ему не доставляла и, вероятно, и дальше все шло бы хорошо, если бы вступивший на престол Павел I не повелел переодеть армию, заменив светло-зеленые мундиры екатерининских времен темно-зелеными с синеватым оттенком. Мануфактур-коллегия должна была проследить за поспешной окраской сукна. Однако, как ни старались мануфактурщики, сукно – то ли по свойству краски, то ли потому, что окрашивали его в больших кусках, – приобретало предательски неоднородный цвет. Именно на А. А. Саблукова пал несчастный жребий сообщить о том Павлу. Случай был не из тех, когда реак-

[37]

цию монарха нельзя было предвидеть: удар обрушился на Саблукова незамедлительно.

Как раз в ту зиму, холодную и ветреную, свирепствовал в Петербурге грипп, или, как тогда его называли: инфлуэнца. Александр Александрович лежал в тяжелом состоянии, от жара в голове смешались бред и явь. Сны, тяжелые и мучительные, томили его. Сын его, Николай Александрович, то и дело заходил в спальню, опасаясь за жизнь отца.

В это самое время Павел отправил нарочного фельдъегеря к графу Палену, военному губернатору Петербурга, с приказанием «выслать из города тайного советника Саблукова, уволенного от службы, и немедленно отправить назад посланного с донесением об исполнении этого приказания»1. От неудовлетворенного чувства мести у Павла по обыкновению раздувались ноздри.

А. А. Саблукову знаком был весь Петербург. «Отец мой,– вспоминал Николай Александрович,– держал открытый дом, в котором собирались запросто многие министры и дипломаты, вследствие чего, несмотря на мою молодость, я уже достаточно был подготовлен к пониманию текущих политических событий» (с. 10).

Среди близких людей, постоянно посещавших дом, был петербургский полицмейстер генерал-майор В. И. Лисаневич. Именно он и прибыл в дом А. А. Саблукова, чтобы передать приказание Павла.

– Что делает ваш батюшка? – спросил Лисаневич Николая Александровича.

– Лежит в соседней комнате, и боюсь, не на смертном ли одре.

Чувства дружбы, жалости, служебного долга и страха недолго боролись в Лисаневиче.

– Мне надо видеть вашего отца,– сказал он,– ибо я должен передать ему повеление императора.

Открыв дверь, Лисаневич вошел в спальню больного, который не сразу узнал его: прошло несколько времени, прежде чем он пришел в себя и Лисаневич протянул ему бумагу. Содержание ее походило на те бредовые сны, которые мучили его.

– Господи, да что же я сделал? – прошептал больной.

– Я ничего не знаю,– отвечал Лисаневич,– кроме того, что я должен выслать вас из Петербурга.

1 Здесь и далее цитирую по изд.: Цареубийство 11 марта 1801 г,– СПб., 1908, с. 43. Далее страницы приведены в тексте.

[38]

Не мешкая, Николай Александрович бросился к графу Палену просить если не о помощи, то хотя бы об отсрочке. Однако и Пален, давний приятель отца, не решился нарушить приказ императора.

– Передайте батюшке,– сказал он,– что я люблю его, но сделать ничего не могу. Пусть он тотчас же уедет из города, а затем подумаем, что можно для него сделать.

В этих бессильных словах была безнадежность и пустота. Николай Александрович знал, что произойдет далее: из страха за место, из опасения за карьеру все отвернутся от опального отца.

Тем временем с А. А. Саблуковым случился апоплексический удар. И все же его уложили в сани и, тщательно закутав в шубы, увезли в загородный дом под Петербургом. От удара он никогда уже не оправился, но в должности и чинах его восстановили весьма неожиданно. Сенатор П. Я. Аршеневский, поспешно занявший его место, очень скоро убедился в том, что окраска сукна – дело действительно безнадежное,– и подал Павлу рапорт об отставке. Павел, страшный в гневе и расточительный в милостях, А. А. Саблукова не только простил, но и принес ему извинения.